«А что такого интересного и нужного в этих архивах?» – спросит меня наш пытливый читатель. В наш информационно продвинутый век бумажные документы, которые составляют подавляющее большинство фондов Российского государственного архива социально-политической истории, вроде бы уже не актуальны. Но на самом деле богатства, которые хранятся в огромных хранилищах этого учреждения (более 2 миллионов дел, 40 миллионов учётно-партийных документов, около 160 тысяч фотографий, множество фонодокументов, коллекции произведений искусства и предметов материальной культуры), практически бесценны.Архив этот уникален, он обладает крупнейшим в мире собранием документов Карла Маркса, изучать которые приезжают самые известные зарубежныеисторики, доверяющие лишь оригиналам. Я лично видел коллекцию гравюр, посвящённых Великой французской революции, равной которой нет ни во Франции, ни в какой-либо другой стране мира. А о документах и материалах, связанных с жизнью руководителей СССР и международного коммунистического движения, я вообще не говорю…Предшественником РГАСПИ был Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР (ИМЭ). С 1921 года началось формирование его коллекций. Директор института (1921–1931) Давид Рязанов в течение 10 лет выезжал в страны Западной Европы и покупал на аукционах книжные, музейные и документальные коллекции, посвящённые истории развития общественной мысли XVII–XX веков. Кроме того, материалы собирались и приобретались заграничными корреспондентами ИМЭ в главных европейских столицах – Берлине, Вене, Лондоне и Париже. К концу двадцатых годов в ИМЭ хранилось более 175 000 документов. В 1931 году Институт Маркса–Энгельса объединился с Институтом В.И. Ленина при ЦК ВКП(б) (это в своё время был отдел ЦК), и все дальнейшие переименования затрагивали только название учреждения.Напомню, что в архиве хранятся 40 миллионов учётных документов членов КПСС, тех самых, которые в своё время хотели уничтожить, в отношении которых давались руководящие указания – сжечь! Вы спросите меня, для чего нужно хранить документы несуществующей организации, какую пользу можно из этого извлечь? Отвечу сразу: эти учётные документы сегодня для многих тысяч людей – единственная возможность найти пропавших без вести родных (особенно тех, кто пропал в первый период Великой Отечественной войны). А ещё данные архива стали важнейшим источником для восстановления трудового стажа множества людей. Особое значение они имеют для жителей Чечни и Абхазии. Дело в том, что во время абхазской войны 1992 года республиканские архивы были сожжены, и подтвердить свой стаж и свою зарплату жители республики могут только через партийные архивы. Конечно, не все абхазцы были членами КПСС, но те, кто имел отношение к партии или работал в ней, свой стаж восстанавливают. Много запросов поступает из Чеченской республики, архивы которой сгорели во время чеченской войны. И архив активно ищет и выдаёт необходимые данные. Кстати, поступают запросы и из теперь уже почти дальнего зарубежья – Молдавии, Прибалтийских республик, – в которых многие данные тоже были утеряны или уничтожены.Отдельная история с использованием материалов архива в научных и информационных целях. Сегодня для любого серьёзного учёного (как отечественного, так и зарубежного), занимающегося историей общественной мысли, общественных движений, даже бытовой историей XVII–XXI веков, в архиве найдётся множество интереснейших документов и материалов, воспоминаний и дневников, которые, как зеркало, отражают минувшие эпохи. Материалы архива используются при проведении научных конференций и симпозиумов, они становятся основой самых интересных выставок, причём зачастую широкая публика имеет возможность познакомиться с неизвестными прежде страницами истории.

Читать далее «Alexis Blog: Призрак Меркадера»

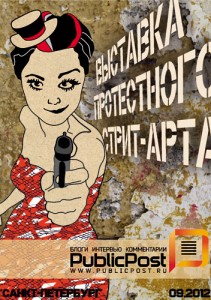

PublicPost готовит выставку протестного стрит-арта, который покажет все многообразие выражения гражданской позиции на улицах страны.

PublicPost готовит выставку протестного стрит-арта, который покажет все многообразие выражения гражданской позиции на улицах страны.