Старый вопрос: что общего между спортом и искусством?

Старый вопрос: что общего между спортом и искусством?

И, конечно же, отнюдь не новый ответ на него: «Искусство – это все, что красиво». Можно красиво воздевать к небу штангу, обворожительно порхать через перекладину, восхитительно класть мячи в корзину. О танцах на льду я уж и не говорю. А когда игра двух хоккейных команд превышает некий уровень, то такая битва смотрится не хуже самого изысканного кинофильма с острым сюжетом.

Об этом я думал, когда смотрел четвертьфинальную игру Канады с Россией. При этом вспоминал другое событие, совсем в другом году, эталон жанра.

Суперсерию 1972 года я по малолетству не застал. А вот «Кубок вызова» 1979 года помню очень хорошо. Причем воспоминания пробуждают еще более острые чувства, чем нынешний пересмотр в видеозаписи. Ведь тогда никто не знал, «чем кончится».

Это был, без преувеличения, шедевр искусства. Канадцы тогда выставили сборную команду всех звезд НХЛ, чем совершили практически невозможное: все эти эгоистичные «солисты» из соперничавших клубов сумели сыграться и превратиться в единый сумасшедший таран, он которого, казалось, нет спасения. Они знали, как надо побеждать: ловко оттяпать клюшкой вбрасывание, шлепком убийственной силы переметнуть шайбу на чужую территорию, а там уже – всей кучей – догонять, ломить, давить – в расчете на индивидуальное мастерство того, кто окажется у шайбы – пока она, съежившаяся от испуга, не окажется за спиной у вратаря. Так было принято играть в НХЛ. Это был спорт в его лучшем виде.

Это был, без преувеличения, шедевр искусства. Канадцы тогда выставили сборную команду всех звезд НХЛ, чем совершили практически невозможное: все эти эгоистичные «солисты» из соперничавших клубов сумели сыграться и превратиться в единый сумасшедший таран, он которого, казалось, нет спасения. Они знали, как надо побеждать: ловко оттяпать клюшкой вбрасывание, шлепком убийственной силы переметнуть шайбу на чужую территорию, а там уже – всей кучей – догонять, ломить, давить – в расчете на индивидуальное мастерство того, кто окажется у шайбы – пока она, съежившаяся от испуга, не окажется за спиной у вратаря. Так было принято играть в НХЛ. Это был спорт в его лучшем виде.

«Совьетс» разыгрывали свою партитуру принципиально иначе. Легким гусарским эскадроном рассыпаясь по льду, хаотично перемещаясь, они при этом ни на миг не упускали из виду друг друга – хотя бы и спинами. Каждая очередная контратака казалась гениально продуманным шедевром, да таковым по сути и являлась. В последней игре русские позволили себе свободно импровизировать. Ничего не бояться, играть «играя», танцевать на льду – как будто ничто не поставлено на карту, как будто нет ни зрителей, ни телекамер, ни партии родной, которая сурово спросит, если что; как будто неудача невозможна в принципе, а каждое движение делается только ради того, чтобы порадовать друзей и восхитить возлюбленных. Накатить стремительной легкой волной прибоя, рассеяться сверкающими брызгами, повесить в воздухе радугу и ошеломить грозовым озоном. Романтического волнения добавлял доселе не известный простому зрителю рыжий вратарь со смешной фамилией из Достоевского. Его любила шайба в ту ночь, ласкалась к нему пушистым котенком, произвольно меняла изначальные траектории, чтобы только оказаться в его заботливо подставленной перчатке-ловушке.

«Совьетс» разыгрывали свою партитуру принципиально иначе. Легким гусарским эскадроном рассыпаясь по льду, хаотично перемещаясь, они при этом ни на миг не упускали из виду друг друга – хотя бы и спинами. Каждая очередная контратака казалась гениально продуманным шедевром, да таковым по сути и являлась. В последней игре русские позволили себе свободно импровизировать. Ничего не бояться, играть «играя», танцевать на льду – как будто ничто не поставлено на карту, как будто нет ни зрителей, ни телекамер, ни партии родной, которая сурово спросит, если что; как будто неудача невозможна в принципе, а каждое движение делается только ради того, чтобы порадовать друзей и восхитить возлюбленных. Накатить стремительной легкой волной прибоя, рассеяться сверкающими брызгами, повесить в воздухе радугу и ошеломить грозовым озоном. Романтического волнения добавлял доселе не известный простому зрителю рыжий вратарь со смешной фамилией из Достоевского. Его любила шайба в ту ночь, ласкалась к нему пушистым котенком, произвольно меняла изначальные траектории, чтобы только оказаться в его заботливо подставленной перчатке-ловушке.

В шоке, в потрясении, в суеверном ужасе и восхищении пребывали и болельщики, и телезрители, и сами «все звезды». В какой-то момент канадцы поняли, что мешать такой игре не только бесполезно, но и грешно. Они, конечно, дрались до последнего, но уже не за победу, а ради спасения своего доброго имени.

Все это я вспоминал, пока смотрел нынешнюю игру. И мне было радостно видеть, как 30 лет спустя олимпийская сборная Канады сознательно воссоздает советский – тогдашний! – стиль игры. Комбинационные прорывы, дружные пассажи, хитрые уловки, «командное» мышление – все это канадцы изучили, усвоили и переняли. Досадно то, что русские – сами нынче звезды НХЛ – утратили этот бесценный дар. Что теперь требуется? Паси Овечкина, телом прикрой ворота от дальнобойного Гончара – и делай на льду что хочешь. Канадцы и делали.

Поэтому игра 24 февраля воспринималась как удачное продолжение старого шедевра с переменой ролей. А это, бесспорно, уже из области искусства.

Вот только в другом не получается сравнивать. Давайте вообразим такую ситуацию: задумали художники, поэты, музыканты встретиться – других посмотреть, себя показать, попеть, поиграть, стихи вслух почитать. Обычное дело. И вдруг выясняется, что кто-то из них трагически умер накануне. Насколько вероятно, что станут веселиться, петь, музицировать, декламировать – будто ничего и не случилось? Мне трудно это себе представить. Даже суровые нюрнбергские мейстерзингеры опечалились бы. А вот в спорте это нормально. Погиб саночник – никому не расходиться, минуты молчания хватит, побежим веселиться дальше, почему нет? Не сворачивать же Игры, деньги какие плачены, побойтесь Бога!

Вот. Правильно. Деньги. Против этого аргумента все остальные бессильны, замолкаем в почтительном священном ужасе. Деньги же. Шапки долой, нечестивцы.

В этот самый момент любые мысленные параллели между спортом и искусством улетучиваются как утренний сон.

4 марта в Музее изобразительных искусств откроется выставка современного канадского художника и фотографа Пьера Дориона (Pierre Dorion). Для нынешней экспозиции Дорион отобрал 15 холстов, закрашенных за последний год, а к ним – порядка 40 архивных фотографий, которые послужили источником вдохновения для картин. Таким образом вырисовывается основная идея выставки: продемонстрировать, какую роль может сыграть фотография в творчестве художника.

Впрочем, эта самая роль может оказаться и губительно опасной. Я знавал одного художника, который старательно и творчески конвертировал фотографические изображения в живопись. Но при этом он упрямо наследовал досадные искажения пропорций и перспектив – неизбежные и простительные при съемках непрофессиональной фотокамерой, но совершенно неприемлемые на холсте. В таком случае у него получалась не картина, а вторичная репродукция. Интересно, как решает эту проблему Пьер Дорион.

Раз уж зашел разговор о современной живописи, то не избежать нам и трех экспозиций, которые сейчас открыты в Музее современного искусства.

Марсель Дзама (Marcel Dzama), уроженец Виннипега, а ныне житель Нью-Йорка, делает буквально все возможное, чтобы оставить след в истории: творит живопись, скульптуры, диорамы, видеосюжеты, коллажи и рисунки. Все это, по мнению критиков, наполнено множеством отсылок к старинным книжным иллюстрациям, выстраивая ностальгический мост между разными временами, стилями и эстетическими воззрениями.

Марсель Дзама (Marcel Dzama), уроженец Виннипега, а ныне житель Нью-Йорка, делает буквально все возможное, чтобы оставить след в истории: творит живопись, скульптуры, диорамы, видеосюжеты, коллажи и рисунки. Все это, по мнению критиков, наполнено множеством отсылок к старинным книжным иллюстрациям, выстраивая ностальгический мост между разными временами, стилями и эстетическими воззрениями.

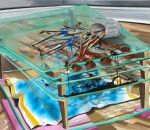

Этьен Зак (Etienne Zack) родился и живет в Монреале. В своих картинах он по большей части изображает процесс живописи в себе самом: это может быть студия художника и его рабочий инвентарь, картинная галерея, а то и несуществующие в реальности технические руководства. Изымая из своих картин всякий намек на чувства и чувственность, Зак одновременно заполняет эту пустоту, заставляя зрителя придумывать и чувствовать тот странный персонаж, который мог такое нарисовать.

Этьен Зак (Etienne Zack) родился и живет в Монреале. В своих картинах он по большей части изображает процесс живописи в себе самом: это может быть студия художника и его рабочий инвентарь, картинная галерея, а то и несуществующие в реальности технические руководства. Изымая из своих картин всякий намек на чувства и чувственность, Зак одновременно заполняет эту пустоту, заставляя зрителя придумывать и чувствовать тот странный персонаж, который мог такое нарисовать.

Наконец, Луанна Мартино (Luanne Martineau) из западных провинций прославилась своим умением создавать скульптуры из безобидных промышленных материалов: войлока и шерсти. Музейный каталог в этом случае затрудняется подыскать точные определения и честно подымает лапки кверху: «Трудоемкие войлочные скульптуры Мартино воистину не поддаются описанию в силу своей зрительной и осязательной сложности, вызывая смешанные впечатления в диапазоне от восхищения до отвращения». Если уж профессиональный эксперт выразился настолько туманно, то мы даже и пытаться не станем. Наверно, в данном случае проще увидеть, а заодно и замерить свой диапазон впечатлений.

Наконец, Луанна Мартино (Luanne Martineau) из западных провинций прославилась своим умением создавать скульптуры из безобидных промышленных материалов: войлока и шерсти. Музейный каталог в этом случае затрудняется подыскать точные определения и честно подымает лапки кверху: «Трудоемкие войлочные скульптуры Мартино воистину не поддаются описанию в силу своей зрительной и осязательной сложности, вызывая смешанные впечатления в диапазоне от восхищения до отвращения». Если уж профессиональный эксперт выразился настолько туманно, то мы даже и пытаться не станем. Наверно, в данном случае проще увидеть, а заодно и замерить свой диапазон впечатлений.

4 и 5 марта в концертном зале Тюдор-холл (Ogilvy, 1307 Sainte-Catherine West, 5th floor) состоится выступление камерного оркестра I Musici под названием «Америка и Россия: знакомство» (Rencontre Russo-Am?ricaine).

В программе концерта: «Мимолетности» Прокофьева, «Вариации на темы Гершвина из Порги и Бесс» Фролова, а также «Элегия» и «Полька» Шостаковича.

A на 8 марта в зале Thеаtre Maisonneuve назначен концерт немецкой скрипачки Вероники Эберле (Veronika Eberle).

Она исполнит три скрипичные сонаты: ля-мажорную Шуберта, соль-мажорную Дебюсси и ре-минорную Шумана.

Сонату не следует путать с «сонатной формой». До конца XVII века «сонатой» называлось любое собрание инструментальных пьес, в том числе и переложения с вокала. Соната могла быть «камерной» (и состоять из маленьких пьес в разных тональностях), а могла быть «церковной» (здесь уже преобладал контрапункт). Если вовлекалось большее количество оркестровых музыкальных инструментов, то такое произведение уже называлось не «соната», а «кончерто гроссо».

В конце XVII века соната стала 4-частной: первая часть бодрая и оживленная (вот здесь появлялась «сонатная форма», взаимодействие музыкальных тем в определенной динамике), вторая медленная в форме «рондо», третьей частью стал сначала менуэт (по Гайдну), а позже скерцо (по Бетховену) и, наконец, финал (тоже часто в сонатной форме).

Что же до Вероники Эберле, то она родилась в баварском городке Донаувёрт в 1988 году. Начала учиться игре на скрипке с 6 лет, обучалась в Мюнхене преимущественно у педагогов русского происхождения (Ольга Войтова, Анна Чумаченко). В 10 лет сыграла свой первый сольный концерт с Мюнхенским симфоническим оркестром, впоследствии выступала с лучшими оркестрами Берлина, Гамбурга, Франкфурта, Роттердама, Праги, Милана и прочих населенных пунктов, не менее достопочтенных.

NMF – японский музыкальный благотворительный фонд (Nippon Music Foundation), который владеет внушительной коллекцией инструментов старых мастеров, – «одолжил поиграть» Веронике Эберле страдивариевскую скрипку по имени «Драгонетти» (сделана в 1700 г.).

Между прочим, неплохой романтичный подарок кому-нибудь к 8 марта: послушать скрипку Страдивари. Дарю идею безвозмездно – а может, еще и сам воспользуюсь.